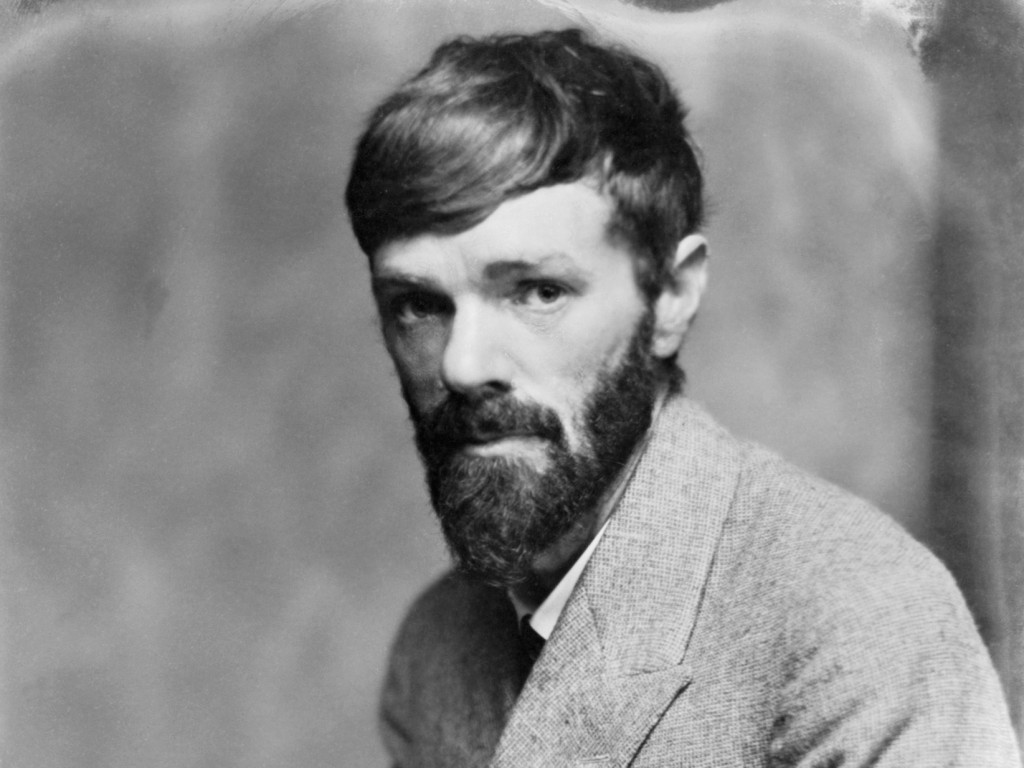

David Herbert Lawrence e la sua incantevole moglie Frieda Von Richtofen

Accadeva esattamente un secolo fa. Il 6 Gennaio 1921 una nave in arrivo dalla Sicilia conduceva qui in Sardegna due illustrissimi visitatori: David Herbert Lawrence e sua moglie Frieda von Richthofen, da lui chiamata “L’Ape Regina”. Vennero in Sardegna dopo aver visitato gran parte d’Italia, e scelsero la nostra isola in modo improvviso, senza un vero perché: solo per il fatto di non esserci ancora stati. Non erano turisti, non nel senso moderno del termine. Come si vedrà, D.H. Lawrence non venne a Cagliari per ammirare i monumenti, o alla scoperta di opere d’arte favolose. Venne qui …perché Cagliari era qui. E volle vedere soprattutto come si viveva qui, volle osservare le persone, i loro caratteri, le loro differenze rispetto al resto degli Italiani. Non si soffermerà ad osservare gli edifici, passa nel Largo Carlo Felice senza annotare neppure una breve descrizione del nostro imponente Palazzo Civico; si affaccia sulla Terrazza Umberto I del Bastione notando solo la sua ampiezza, non le sue peculiarità architettoniche. Le strade di Castello per lui sono solo degli stretti e umidi crepacci in cui osservare la vita degli abitanti di questa città gelida d’inverno e rovente d’estate. La Cattedrale è l’unico edificio in cui si sofferma, il tempo di osservare come il barocco avesse invaso quella che un tempo – secondo lui – doveva essere una fortezza, per poi descriverne invece l’atmosfera accogliente, la voglia di sedersi in terra a mangiare pane e formaggio e giocare a biglie. Più degli edifici, furono le atmosfere a colpirlo.

Ex Albergo Scala di Ferro: lapide commemorativa della visita di D.H. Lawrence

Lo straordinario tramonto dal Viale Buoncammino, la desolazione del porto, l’affollamento caotico ma tranquillo e lento della via Roma. E le persone: le splendide contadine in abito tradizionale, i bambini ricchi e snob e quelli poveri e scalmanati, i gentili commessi dei piccoli negozi o il cortese gestore dell’Albergo Scala di Ferro, così come l’anziano signore in abito tradizionale bianco e nero. Le sue pagine non descrivono una città di architetture, ma una città di atmosfere e umanità. Lascio alle sue parole la descrizione di Cagliari, per interromperla solo di quando in quando per parlare delle differenze che il tempo e l’uomo hanno operato nei luoghi che lui ha visitato.

Breve nota legale: il seguente estratto da “Sea and Sardinia”, non è il risultato della trascrizione da una delle versioni edite da case editrici italiane e soprattutto sarde, ma il risultato della semplice (e a volte improvvisata) traduzione del sottoscritto, dal testo originale inglese. Ed essendo l’autore scomparso da più di 70 anni, la legge consente di poter ripubblicare senza vincoli il suo testo. Nulla è dovuto a nessuno, fuorché a D.H. Lawrence.

“Ed ecco, d’improvviso, Cagliari: una città spoglia che sorge ripida, alta e dorata, arroccata spoglia dalla pianura verso il cielo, al termine della vuota baia informe. È strana e un po’ incantata, non ha nulla di italiano. La città si arrampica verso l’alto, nobile e quasi in miniatura, e mi fa pensare a Gerusalemme: priva di alberi, senza riparo, sorge così un po’ nuda e fiera, lontana nel tempo come se fosse rimasta al di là della storia, come la città di un messale miniato. Ci si chiede come sia finita qui. Sembra la Spagna, o Malta, ma non l’Italia. È una città ripida e solitaria, senza alberi, come in un’antica miniatura. Eppure ha qualcosa di prezioso: un nudo gioiello d’ambra che si apre all’improvviso, come un bocciolo di rosa, nel profondo dell’ampio golfo. L’aria soffia gelida e tagliente, il cielo coperto di nubi. E quella è Cagliari. Ha un aspetto strano, come se si potesse guardarla ma non entrarvi. È come un sogno, un ricordo, qualcosa di tramontato. Impossibile poter veramente passeggiare in quella città: metterci piede e mangiare e riderci. Ah, no! Eppure le navi scivolano sempre più vicino in vista del porto vero e proprio.

Cagliari, veduta marittima dal Molo di Ponente

Il solito lungomare con alberi scuri sulla passeggiata e, oltre, imponenti edifici, non rosa e allegri qui, ma più dimessi, più severi, di pietra gialla, dall’aspetto malinconico.

Il porto stesso non è altro che un piccolo bacino d’acqua nel quale entriamo con attenzione, mentre tre chiatte cariche di sale candido come neve ci passano accanto alla sinistra, trainate da un minuscolo rimorchiatore. Nel porto ci sono solo altre due navi dall’aspetto abbandonato. Fa freddo sul ponte. La nave vira con lentezza e viene trainata presso il molo. Scendo a prendere lo zaino e un grosso moscone mi piomba addosso.

“Dovete pagare nove franchi e mezzo”.

Pago, e scendiamo dalla nave.

Via Roma, anni ’20

Il lungomare della Via Roma è profondamente cambiato nel corso dei decenni: sono scomparsi gli alberi della passeggiata, sostituiti in seguito da palme, meno ombrose e ormai costantemente minacciate dal punteruolo rosso. Gli imponenti edifici di cui parla Lawrence erano solo alcuni di quelli che costituiscono l’attuale palazzata di Via Roma: a quel tempo ancora vi erano ampi spazi in cui mancavano i palazzi porticati: nel 1921 mancava ancora il maestoso palazzo de “La Rinascente”, costruito su progetto dell’architetto Federico Rampazzini a partire dal 1925, e al suo posto sorgeva il piccolo cinema “Iris”, un graziosissimo edificio in stile liberty dalle dimensioni piuttosto contenute; la parte centrale non presentava ancora il palazzo Leone-Manca, elegante struttura del 1924, mentre il Palazzo Devoto e la Chiesa di San Francesco di Paola non erano stati ancora ingranditi con l’allineamento al porticato. Oltre la Chiesa di San Francesco di Paola mancava ancora la grande mole del Palazzo Puxeddu-Vascellari-Beretta, costruito a più riprese a partire dal 1929. Il secondo Palazzo Zamberletti invece faceva ancora bella mostra di sé all’angolo con l’attuale Piazza Amendola e venne distrutto dai bombardamenti del 1943 per essere sostituito negli anni ’50 dall’attuale Palazzo INA. La stessa Piazza Amendola era allora chiamata “Giardinetto della Darsena” e come tale presentava un elegante recinzione in ferro che lo isolava dal resto della strada e che venne asportata nel 1940 con la campagna del “ferro per la Patria”. Il bellissimo Palazzo della Dogana, appena citato dal Lawrence, venne invece demolito negli anni ’50 perché – con l’ingrandimento della banchina, ottenuto prosciugando parte del porto con terra di riporto – venne a trovarsi proprio nel mezzo della strada occludendo così il traffico che in quegli anni andava intensificandosi a ritmo esponenziale. Inoltre, all’epoca in cui Lawrence descrisse la via Roma, non era ancora stata realizzata la graziosa struttura della Stazione Marittima, un edificio di matrice storicista progettato da Augusto Valente e completato nel 1928 per poi venire distrutto dai bombardamenti alleati.

“C’è poca gente in attesa sulla banchina”; “L’atmosfera del Porto è strana…”

C’è poca gente in attesa sulla banchina: sono per la maggior parte uomini, con le mani in tasca. Ma, per nostra fortuna, sono abbastanza indifferenti e riservati. Non sono i classici parassiti dei turisti di questo dopo guerra, che ti attaccano con fredda e terribile ferocia appena emergi da qualsiasi veicolo. E alcuni di loro sembrano veramente poveri. In Italia non ci sono più poveri: almeno non tra le persone che oziano.

L’atmosfera del porto è strana: è come se tutti fossero andati via. Eppure c’è folla in giro. È comunque un giorno di festa: è l’Epifania. Ma è così diverso dalla Sicilia: non c’è alcuna traccia dei soavi incanti greco-italici, del fascino e della grazia, dello splendore. Tutto appare un po’ duro e duro, freddo e giallo, simile a Malta, ma senza tutta l’esuberanza turistica di Malta. Grazie al Cielo nessuno vuole portarmi lo zaino. Grazie al Cielo a nessuno vengono le convulsioni al solo vederlo. Qui, per fortuna, nessuno ci presta attenzione. Se ne stanno freddi e indifferenti, e non si muovono.

Passiamo dalla Dogana, poi al Dazio. Poi siamo liberi. Ci avviamo per un ampio, ripido viale nuovo con alberelli su entrambi i lati. Il viale è di pietra, arido, di grandi pietre nuove, giallastre sotto il cielo freddo, ed è come abbandonato. Benché, naturalmente, ci sia gente in giro. Soffia un vento da nord, pungente.

Ci arrampichiamo su per un’ampia gradinata, salendo verso l’ampio e ripido viale desolato, con i suoi alberi appena piantati. Cerchiamo un albergo e stiamo morendo di fame.

L’inizio del Viale Regina Margherita con l’ampia scalinata a cui accenna D.H. Lawrence

L’Albergo “Scala di Ferro”: è in fondo ad un cortile alberato…

Finalmente lo troviamo. L’”Albergo Scala di Ferro”: si trova in fondo ad un cortile alberato. E finalmente ci viene incontro un sorridente omino dai capelli neri e lisci, come un eschimese. È un altro tipo di sardo: quello eschimese. Non ci sono camere con due letti: solamente singole. È così veniamo accompagnati “se permettete, al Bagno”, l’ala dell’albergo destinata allo stabilimento dei bagni, nell’umido pianterreno. Un corridoio di pietra con piccole camerette sui due lati, ognuna con un piccolo bagno di pietra e un lettino. Possono darci due piccole camere con bagno. Visto che non c’è altro, pazienza. Anche se sembra così freddo e umido, come un cupo sotterraneo. E vengono in mente le sgradevoli funzioni di questi bagni. Certo, in fondo al corridoio siedono due carabinieri, ma non si è sicuri se siano lì per garantire o meno la rispettabilità di questo luogo. Siamo nei bagni e basta.

Nonostante tutto, l’eschimese torna dopo cinque minuti. Ha trovato una camera libera nell’albergo. È contento, perché non gli andava di sistemarci nei “bagni”. Dove avesse trovato la stanza, lo sa il Cielo. Comunque c’era: ampia, fredda e malinconica, e sopra i fumaioli di una cucina su un cortile interno simile a un pozzo. Ma perfettamente pulita e inordinata. E la gente pareva cordiale e gentile, umana. Eravamo ormai abituati ai siciliani privi di umanità con la loro anima antica: soavi, ma del tutto privi di sensibilità.

L’Albergo “Scala di Ferro” ai tempi di D.H. Lawrence

Ci arrampicammo per una strada che somigliava a una scala a chiocciola…

Dopo un ottimo pranzo uscimmo a visitare la città. Erano passate le tre ed era tutto chiuso, come in una domenica in Inghilterra. Fredda Cagliari di pietra: d’estate devi essere infuocata come un forno, Cagliari. Gli uomini girovagavano in gruppi, ma senza la sfacciata attenzione degli italiani che perseguita ogni turista di passaggio.

Strana Cagliari di pietra. Ci avviammo su per una strada che somigliava ad una scala a chiocciola. Leggemmo manifesti che annunciavano un ballo in maschera per bambini. Cagliari è molto ripida.

La “scala a chiocciola”, o meglio ancora, letteralmente “la strada a forma di cavaturaccioli” è l’insieme di strade che dalla Piazza Martiri conducono al Bastione di Santa Caterina. Provate a percorrerle mentalmente: si sale da via Mazzini, si curva a destra per via Spano fino alla Porta dei Leoni (al di sopra del quale corre quello che Lawrence definirà tra poco “il viadotto”), poi si svolta a sinistra in via Università, a destra in Via De Candia che gira a sinistra con un tornante verso Palazzo Boyl, e poi in via Bastione di Santa Caterina verso via Canelles. Un bell’insieme di curve e rampe che dà realmente l’impressione di una scala a chiocciola. O di un cavatappi…I manifesti, probabilmente vennero letti affissi sui pannelli in ferro tuttora presenti ai lati degli ingressi al foyer del Teatro Civico.

A metà della salita c’è uno strano posto che viene chiamato “i Bastioni”: un’ampia spianata grande quanto una piazza d’armi alberata, curiosamente sospesa sulla città, da cui parte un viadotto, lungo e ampio, il quale passa sopra la scala a chiocciola che sale ripida. Sopra “i Bastioni” la città sale ancora, ripida, fino alla Cattedrale e alla Cittadella. Ciò che colpisce di questa terrazza, o bastione, è la sua vastità: è come un immenso campo da gioco, grande tanto da apparire desolato, e non si riesce a capire come possa essere sospesa così a mezz’aria. Giù in basso si trova il piccolo cerchio del porto.

A metà della salita c’è uno strano posto chiamato “I Bastioni…”

A sinistra, una bassa pianura sul mare dall’atmosfera malarica, con ciuffi di palme e case dall’aspetto arabo. Da lì parte la lunga striscia di terra che conduce al faro bianco e nero, la strada va in quella direzione. A destra, curiosissima, una lunga, strana striscia di sabbia percorre come un terrapieno la parte meno profonda dell’insenatura, con il mare aperto da un lato e un’ampia laguna che sembra la fine del mondo dall’altro lato. Più oltre, si innalzano ripide, scure montagne, così come oltre l’apia insenatura vi sono delle malinconiche colline. È un paesaggio strano, molto strano: come se qui il mondo finisse all’improvviso. La baia è di per sé molto ampia e tutte queste stranezze le accadono intorno: questa strana ripida città, scoscesa come un immenso sperone roccioso coperto di case e proteso verso l’alto a partire dalla pianura del golfo. Attorno, da un lato, la triste pianura malarica arabeggiante con le sue palme desolate, e dall’altro grandi saline lagunari dietro la striscia di sabbia. Oltre, all’improvviso, compatti gruppi di montagne mentre, oltre la pianura, altre colline si innalzano sul mare. Terra e mare sembrano arrendersi entrambi, esausti, in fondo al golfo: la fine del mondo. E in questa fine del mondo sorge Cagliari, circondata su entrambi i lati da cime improvvise coi loro profili serpentini.

Ancora mi fa pensare a Malta, sperduta tra Europa e Africa, senza appartenere a nessun luogo. Non appartiene a nessuna terra, eppure è stata parte di una terra: della Spagna, soprattutto, e degli Arabi e dei Fenici. Ma è come se non avesse mai avuto un suo proprio destino. Senza destino. Al di fuori del tempo e della storia.

Strana cosa è lo spirito del luogo. La nostra epoca industriale ci impone di ignorarlo, ma senza riuscirci. Alla fine, lo strano, sinistro spirito del luogo, così contrastante e diverso in ogni luogo, ridurrà in frantumi la nostra identità meccanica, e tutto ciò che ci illudiamo sia realtà scoppierà come un pallone, lasciandoci con gli occhi sbarrati.

Palazzo Boyl, per Lawrence “il Palazzo Comunale”

Affacciata all’ampio parapetto del palazzo comunale, sopra la strada a chiocciola, c’è una gran quantità di persone che osservano in basso. Ci avviciniamo a osservare anche noi: ed ecco, proprio là sotto c’è l’ingresso a un ballo. Sì, ecco una pastorella di porcellana cinese in azzurro chiaro e coi capelli incipriati, bastone, nastri e ricercatezze alla Marie Antoinette, che sale lenta e superba lungo la strada, guardandosi imperiosamente intorno. Tra l’altro non ha più di dodici anni. La accompagnano due domestiche. Guarda supremamente da destra a sinistra mentre incede a passettini, e io le darei il premio per l’altezzosità. È perfetta: un po’ troppo superba per Watteau ma marchesa al cento per cento. La gente la guarda in silenzio. Non ci sono grida né schiamazzi. La osservano con riverenza, come si conviene.

Lo scarso interesse di Lawrence per gli edifici storici lo conduce a confondere l’imponente mole del Palazzo Boyl, con la sua ampia terrazza ornata di statue, con il Palazzo Comunale. Forse perché così alto, forse perché imponente ed elegante. Così somigliante al Municipio di qualche altra città italiana. Sicuramente in quel momento era animato da una folla festante, da ospiti mascherati invitati dal padrone di casa.

Arriva una carrozza trainata da due grossi cavalli bai che scivolano, quasi nuotando, su per la scala a chiocciola. Già questo è un “tour de force” perché a Cagliari non ci sono carrozze. Immaginatevi una strada come una scala a chiocciola, lastricata di pietre scivolose. E immaginate due cavalli bai che nuotano su di essa senza riuscire a fare un solo passo all’unisono. Eppure arrivarono. E dalla carrozza svolazzarono fuori tre bambini squisitamente raffinati, due fragili Pierrot e una Pierrete in raso bianco. Sembravano fragili farfalle invernali chiazzate di nero. Avevano una curiosa, indefinibile eleganza passata, qualcosa di artificiale e preziosamente “fin de siécle”. Non appartenevano a questo secolo: avevano la meravigliosa delicatezza artificiale del settecento. I ragazzi avevano delle grandi e perfette gorgiere intorno al collo e, sulle spalle, vecchi scialli spagnoli color crema per tenerli al caldo. Erano fragili come fiori di tabacco e con remota, fredda eleganza svolazzavano attorno alla carrozza dalla quale sbucò una grande “Mama” vestita in raso nero. Svolazzavano con i loro strani piccoli piedini di farfalle sul selciato volteggiando intorno alla grande Mama come tre soavi spiriti; passarono davanti ai massicci carabinieri seduti all’ingresso ed entrarono.

Arrivò un piccolo damerino vestito in broccato color primula con balze, tenendo il cappello sotto il braccio: all’incirca un dodicenne. Saliva maestosamente, senza impicci, per il ripido tornante della strada. O forse il suo autocontrollo era così perfetto da sembrare un’elegante disinvoltura. Un vero sofisticato damerino del settecento, forse un po’ più rigido dei francesi, ma completamente calato nel suo ruolo. Strani, curiosi bambini! Avevano una tale scostante superbia e nessuna traccia di timore. La loro “noblesse” era indiscutibile. Per la prima volta in vita mia ho riconosciuto la vera, fredda superbia dell’antica noblesse. Non avevano alcun dubbio sul loro rappresentare la classe superiore dell’essere umano.

Seguì un’altra “marquise” in raso bianco, con una domestica. Sono forti nel diciottesimo secolo, a Cagliari. Forse è l’ultima radiosa realtà per loro. Il diciannovesimo secolo conta a malapena.

I poveri sono proprio piccoli monelli scalzi…

Curiosi i bambini di Cagliari. I poveri sono proprio piccoli monelli scalzi, allegri e selvaggi nelle strette strade buie. Ma i bambini più agiti sono così raffinati, vestiti in modo così straordinariamente elegante da far veramente impallidire una persona normale. Non tanto gli adulti. I bambini. Tutto lo “chic”, la moda, tutta l’originalità viene dedicata ai bambini. E con molto successo. Spesso molto meglio di Kensington Gardens. E passeggiano con papà e mamma con una sicurezza così indiscutibile, così a loro agio nel loro elegante abbigliamento alla moda. Chi se lo sarebbe mai aspettato?

Lawrence designa due tipi di bambini tuttora ben documentati: da un lato i bambini ricchi, abbienti e sofisticati che oggi è possibile riconoscere nei monumenti del Cimitero di Bonaria, sebbene la gran parte di essi sia di uno o due decenni precedenti la visita di Lawrence. È vero: l’abbigliamento dei bambini ricchi di Cagliari è sempre stato notevole, e le sculture del Camposanto lo rappresentano bene: si pensi ad Adelina Sbragia, a Mariuccia, alle sorelline Mauri o al piccolo Efisino Devoto con il suo collo di pizzo simile a una ricca gorgiera. Dall’altro lato, i bambini più poveri: allegri, chiassosi, scalzi e scalmanati. Una definizione che rappresenta sia i bambini delle famiglie povere, quelli che comunque in quegli anni frequentavano le scuole realizzate nel decennio precedente per favorire l’istruzione minorile, sia quelli che oggi conosciamo come i “Piccioccus de Crobi”, i bambini che gravitavano intorno al porto e al mercato e che per pochi spiccioli portavano la spesa delle donne più ricche sulle grandi ceste poggiate sul capo. Gli stessi bambini che Lawrence descriverà più avanti, come vedremo.

Una foto storica che ben documenta la realtà dei bambini descritti da Lawrence: in primo piano i Piccioccus de Crobi, sorridenti pur nella loro povertà. Sullo sfondo un bambino benestante vestito di tutto punto osserva il fotografo, quasi indignato per non essere al centro dello scatto…

oscure e umide strade che salgono verso la Cattedrale, come crepacci…

Oh strette, oscure e umide strade che salgono verso la Cattedrale, come crepacci. Un enorme secchiata d’acqua sporca gettata dall’alto mi manca per un soffio. Un ragazzino che giocava in strada e che non è del tutto sfuggito alla secchiata, alza lo sguardo con quell’impersonale stupore dei bambini quando guardano le stelle o un lampionaio.

La Cattedrale, una volta, dev’essere stata una bella fortezza pagana in pietra. Adesso, dopo esser passata, per così dire, attraverso lo scorrere dei secoli e le sfumature di barocco, è diventata un po’ come gli orribili baldacchini di San Pietro a Roma. Nonostante tutto è semplice e accogliente, con una grande folla che si trascina sulla passatoia verso il presbiterio, dato che è quasi il tramonto ed è l’Epifania. Vien da pensare che ci si potrebbe accovacciare in un angolo a giocare a biglie e mangiare pane e formaggio e sentirsi a casa: una confortevole atmosfera ecclesiastica d’altri tempi.

Sui paramenti dell’altare ci sono alcuni merletti davvero eccellenti. E San Giuseppe dev’essere un santo importante perché ha un altare tutto per sé e un versetto nell’invocazione per i morenti. Per il resto non sono il Baedeker.

La Cattedrale negli anni ’20

La Cattedrale, ai tempi di Lawrence, non si presentava allo stesso modo in cui la conosciamo oggi. Per chi la osservava per la prima volta era difficile individuarne le parti più antiche e riconoscerne lo sviluppo quasi “organico” a partire dall’antica chiesa romanica. La Cattedrale all’epoca aveva un aspetto quasi esclusivamente barocco: era ancora presente la facciata settecentesca del Fossati (che verrà smantellata quattro anni dopo come già raccontato nell’articolo sulle facciate modificate degli edifici cagliaritani) e persino il campanile, con la sua cuspide seicentesca e le monofore inferiori murate, non era facilmente identificabile come un edificio duecentesco. Lawrence sicuramente entrò in chiesa da uno degli ingressi del prospetto principale e non vide dunque i portali del transetto, quello romanico sul braccio nord e quello gotico sul braccio sud. All’interno poi non era osservabile nulla di romanico né le originarie murature: la Cattedrale era completamente intonacata in un’uniforme tinta chiara; le cappelle gotiche del transetto, quella Pisana e quella Aragonese, erano state occluse con i restauri del seicento e nascoste dallo strato di intonaco.

La volta della Cattedrale venne decorata alla fine degli anni 20

Quella Pisana era nascosta in parte anche da una cantoria identica a quella sopra l’ingresso settentrionale del transetto. Al di sotto doveva essere collocato un altare dedicato a San Giuseppe, quello descritto da Lawrence, qualcosa comunque di provvisorio la cui cornice – forse – è quella che ora è montata nella Cappella della Madonna Nera a incorniciare la nicchia, in sostituzione dell’originario dipinto della Madonna del Rosario; La Cappella Aragonese era invece nascosta dal monumento a Monsignor Ambrogio Machin. Le volte erano semplicemente intonacate e prive di pitture, eccezion fatta per l’affresco del Caboni raffigurante la Gloria di Santa Cecilia sulla volta del presbiterio. Qualche anno dopo, a partire dal 1927, una serie di restauri condurrà all’eliminazione di molti elementi barocchi (l’edicola di Santa Cecilia, di cui ho parlato in un articolo precedente, con ai lati le statue di San Lucifero e Sant’Ambrogio, il fregio in stucco riccamente decorato che correva al di sopra del cornicione e le due statue di San Pietro e San Clemente ai lati dell’edicola della Vergine del Monserrato, sul muro di fondo dell’abside, oltre al Monumento a Monsignor DeRoma e ad altri elementi in seguito andati dispersi.

La sommità di Cagliari è la fortezza, con l’antica porta, i vecchi bastioni di arenaria gialla e fine, tutta bucherellata. Il muraglione sale con un’ampia curvatura, spagnolo e splendido, vertiginoso. E la strada ridiscende di nuovo fino alla pianura, lungo la cresta della collina. Laggiù giace la campagna, quella pianura morente con i suoi ciuffi di palme e il mare che si dissolve, poi ancora terra e colline. Cagliari deve sorgere su un unico sperone di roccia, distaccato e abbandonato.

Dalla terrazza appena sotto la fortezza, sopra la Città, non alle sue spalle, ci fermiamo per ammirare il tramonto. È un tramonto impressionante, si svolge dietro le cime serpentine delle montagne che sorgono, azzurre e vellutate, al di là delle ampie lagune desolate. Scuro, opprimente e cremisi intenso è l’occidente, sospeso sinistramente, segnato da quei cupi banchi di nuvole blu e oscure. Oltre le cime blu e tenebrose si stende il sipario sinistro, rosso e ardente, verso il mare. In basso, si aprono le lagune salmastre. Sembrano immense miglia e miglia, e totalmente desolate. Ma la striscia di sabbia che attraversa la laguna come un ponte ha una strada. L’atmosfera è di un cupo tono bluastro. L’immenso occidente brucia al suo interno, minaccioso, e non riscalda, nonostante il suo rosso intenso. Fa freddo.

La terrazza sotto la fortezza di cui parla Lawrence è l’attuale Piazzetta Aquilino Cannas, ovvero il primo slargo di Viale Buoncammino dopo Porta Cristina. Anche qui l’attenzione del Lawrence non viene data ai monumenti (Porta Cristina viene a malapena citata e non è nemmeno chiaro se con la porta della fortezza Lawrence si riferisca ad essa o alla Porta dell’Arsenale, e nemmeno la Torre di San Pancrazio – che non passa proprio inosservata – trova spazio nelle sue parole…) bensì ciò che interessa allo scrittore è la resa dell’atmosfera, di quei tramonti infuocati ma gelidi del primo inverno. Una suggestione che ben conosce chi percorre abitualmente il Viale Buoncammino sul tardo pomeriggio, uno spettacolo sempre diverso e sempre impressionante.

Dalla terrazza appena sotto la fortezza, sopra la Città, non alle sue spalle, ci fermiamo per ammirare il tramonto…

Scendiamo per ripide strade puzzolenti, umide, e molto fredde. Presumo che nessun veicolo su ruote possa arrampicarvisi. Le persone vivono in una sola stanza. Gli uomini si pettinano o si allacciano i colletti sulle porte di casa. La sera è arrivata, ed è un giorno di festa.

In fondo alla strada incrociamo un gruppetto di giovani in maschera, uno con una lunga tonaca gialla e una cuffietta arricciata, un altro è vestito come una vecchietta, un altro ancora ha un abito di tessuto spigato rosso. Vanno a braccetto e si avvicinano ai passanti. L’Ape Regina stilla e cerca di fuggire. Ha un terrore per le maschere, un terrore che le viene dall’infanzia. A dire il vero, ce l’ho anch’io. Acceleriamo il passo, invisibili, lungo il lato opposto della strada e sbuchiamo sotto i bastioni. Quindi scendiamo nel nostro familiare, ampio, corto viale che conduce al mare. Più in basso, di nuovo, una carrozza con altre maschere. Il Carnevale sta cominciando. Un uomo travestito da contadina in abito tradizionale si arrampica, con le sue gonne larghe e a passi ampi sulla cassetta e, agitando il suo frustino con nastri si rivolge a una piccola folla di ascoltatori. Spalanca la bocca e se ne esce urlando un lungo discorso in cui spiega che fa un giro in carrozza con la madre: un altro uomo imparruccato e con uno sgargiante abbigliamento da vecchia, già seduto sulla barcollante cassetta. La finta figlia si dimena, urla e balza sulla cassetta della carrozza. La folla ascolta attentamente e sorride appena. Sembra tutto reale per loro. L’Ape Regina gironzola in lontananza, semi-affascinata, e guarda. Con un forte svolazzo di frusta e di gambe, mostrando i mutandoni coi pizzi, l’uomo in maschera si accinge a guidare verso il lungomare: l’unico luogo dove si possa andare in carrozza.

“Sa Caffettera”, la locomotiva che transitava in Via Roma

L’ampia strada affacciata sul mare è Via Roma. Hai i caffè da un lato e folti filari di alberi posti tra noi e il mare. Tra questi filari di alberi del lungomare sosta il piccolo tram a vapore, come un trenino, dopo aver fatto il giro del centro abitato.

Via Roma è il centro della vita sociale di Cagliari. Considerando i caffè con i tavolini da un lato e il lungomare alberato dall’altro è una via molto ampia e la sera può accogliere l’intera città. Qui, e solo qui, le carrozze possono muoversi agevolmente, con lentezza, i soldati possono cavalcare e la folla può passeggiare “in massa”.

La via Roma, come già detto, è forse la parte cittadina descritta da Lawrence che più di tutte ha subito modifiche dal 1921. Oltre a molti palazzi ancora non edificati o non completati, era ancora presente la lussureggiante alberata sul lungomare, abbattuta a partire dal 1940 e le cui parti restanti vennero divorate dal fuoco dei bombardamenti del 1943. Anche il tram, ormai soppresso da decenni, non transita più lungo la via Roma, nonostante si parli di un suo ripristino, ma è ancora possibile scorgerne – nella pavimentazione – alcuni tratti dei binari originari.

Via Roma, ai giorni nostri

Siamo rimasti stupiti dall’affollamento in cui ci siamo trovati: era come un breve e denso fiume di persone che scorrevano lentamente, in modo serrato. Praticamente non c’era nessun traffico di veicoli, o quasi: solo uno flusso denso e imperturbabile di persone di ogni genere, tutti a piedi. Qualcosa di simile doveva accadere nelle strade della Roma imperiale, dove nessun carro poteva passare e l’umanità intera camminava a piedi.

Piccoli gruppi di maschere e singoli personaggi mascherati danzavano e si pavoneggiavano nell’affollato flusso sotto gli alberi. Se sei una maschera, non cammini come un essere umano: danzi e ti muovi baldanzoso come una marionetta a grandezza naturale, mossa dall’alto da fili invisibili. È così che cammini, con quella bizzarra euforia, come se venissi sollevato in aria e animato da dei fili che passano sotto le spalle. Davanti a me avanzava un Arlecchino affascinante e variopinto, vestito a losanghe colorate e bello come una statuina di porcellana. Saltellava con leggeri, splendidi agili passi, come fosse solo in mezzo alla folla, deliziosamente spensierato. Arrivarono due bimbi piccoli, mano nella mano, in costumi bianchi e scarlatti, passeggiando serenamente. Non si muovevano come le maschere. Poco dopo, una fanciulla in abito azzurro cielo con un cappello alto e un’ampia gonna molto corta che frusciava come un tutù mentre lei avanzava imperiosa; dietro di lei un nobiluomo di Spagna volteggiava come una scimmia. Si infilarono lentamente nel flusso della folla. Apparvero Dante e Beatrice, a quanto pare in Paradiso, abbigliati con ampi teli bianchi e con ghirlande argentate sulla testa, a braccetto; avanzavano con calma e maestosamente, ma come se fossero mossi da fili invisibili dall’alto. Erano meravigliosi: le loro ben note immagini sembravano aver preso vita in questo Dante etereo, bianco come un lenzuolo, con i capelli tagliati corti e la sua ghirlanda argentata e con al braccio la sua Beatrice immortale che camminava soave nell’oscurità del viale. Dante aveva il nasone, gli zigomi, una guancia bendata e il suo stupido aspetto legnoso, e offriva una moderna critica sull’Inferno.

Era diventato piuttosto buio, i lampioni erano stati accesi. Attraversammo la strada verso il Caffè Roma e trovammo un tavolo sul marciapiede. In un istante ci venne servito il nostro tè. La serata era gelida, con un vento ghiacciato. Ma la folla continuava a fluttuare avanti e indietro, lentamente. Ai tavolini erano seduti per la maggior parte uomini, bevendo caffè o vermouth o acquavite, in modo familiare e naturale, senza le moderne arie di importanza. C’era una certa piacevole, vigorosità di spirito, e una specie di feudale libertà semplice. Arrivò poi una famiglia, con bambini, e la bambinaia nel suo abito tradizionale. Si sedettero tutti insieme al tavolino, perfettamente a proprio agio l’uno con l’altro, anche se la meravigliosa balia sembrava seduta in fondo alla tavola. Era sgargiante come un papavero, in un abito rosa scarlatto di tessuto pregiato, con un curioso bolerino verde smeraldo e viola, e un corpetto di morbido lino lavorato a mano con grandi maniche a sbuffo. Sul capo aveva un copricapo bianco e rosato e portava grandi bottoni di filigrana d’oro con orecchini simili. La famigliola feudal-borghese beveva le sue bibite sciroppate e osservava la folla. La cosa più notevole era l’assoluta assenza di imbarazzo. Hanno tutti un perfetto, naturale “sang-froid”; la bambinaia nel suo meraviglioso costume tradizionale è perfettamente a suo agio come se si trovasse in una strada del suo paese. Si muove e parla e chiama un passante senza alcuna soggezione, e soprattutto senza alcuna presunzione. È al di là dell’invisibile barriera, dell’invisibile ma insuperabile barriera che la separa dai padroni. Ciò che mi colpisce è che questa barriera è una cosa buona per entrambe le parti: entrambe rimangono naturali e umane dal proprio lato, invece di incattivirsi lottando e spingendo contro la barricata.

È un uomo maturo, diritto e di bell’aspetto, splendido nel suo abito bianco e nero…

La folla è sull’altro lato della strada, sotto gli alberi del lungomare. Da questo lato passeggia qualche passante occasionale. E vedo il mio primo contadino in abito tradizionale.

È un uomo maturo, diritto e di bell’aspetto, splendido nel suo abito bianco e nero. Indossa la camicia bianca a maniche lunghe e l’aderente corpetto nero di spesso tessuto di lana nera, tagliato corto. Da questo corpetto fuoriesce un gonnellino pieghettato, a balza, dello stesso tessuto nero di lana, con una banda che passa tra le gambe, in mezzo alle ampie brache di lino grezzo.

Le brache sono fasciate sotto il ginocchio da strette ghette di lana nera. Sul capo porta il lungo berretto nero a calza, che pende sulle spalle. Quant’è bello, e così stupendamente virile! Cammina con le mani libere dietro la schiena, lentamente, in posizione eretta e distaccato. Seducente inavvicinabilità, indomabile! E quel rifulgere del bianco sul nero, l’incedere lento delle ampie brache bianche, delle ghette nere e del panciotto nero col bolero, e ancora le ampie maniche e il petto bianchi, poi di nuovo il berretto nero: che meraviglioso insieme di contrasti, spettacolare e superbo, come in una gazza. Quant’è bella la mascolinità se trova la sua giusta espressione. E come diventa assolutamente ridicola negli abiti moderni.

C’è anche un altro contadino, un giovanotto dall’occhio svelto e il muso duro, e cosce sode e poderose. Ha il berretto a calza ripiegato, così che gli ricade sulla fronte come un berretto frigio. Indossa degli aderenti calzoni alla zuava e un gilet di spessa stoffa bruna che sembra pelle. Sopra il panciotto porta una specie di corpetto di pelle di pecora nera, scolorita, col vello all’esterno. Cammina così, a passi lunghi, parlando col suo compare. Com’è affascinante, dopo i mollicci italiani, vedere queste gambe strette nei loro calzoni alla zuava, così definite, così virili, con la loro ferocia ancora intatta. Ci si rende conto, con orrore, che in Europa i veri uomini sono pressoché scomparsi. Solo eroi simili a Cristo, o Dongiovanni adoratori di donne e fanatici conformisti. L’antico maschio, duro, indomabile, è scomparso. La sua ardente naturalezza si è spenta. Le ultime scintille si stanno spegnendo in Sardegna e in Spagna. Non rimane che il conformismo del gregge proletario con la sua pecorile uguaglianza, e il malinconico, velenoso animo colto autodistruttivo. Detestabile!

Ma quel curioso, sfavillante costume bianco e nero! Mi sembra di averlo già conosciuto prima, di averlo indossato anche, di averlo sognato. Di averlo sognato: di aver avuto con esso un vero e proprio contatto. Appartiene in qualche modo a qualcosa di mio, del mio passato, forse. Non lo so, Ma l’implacabile senso di consanguineità mi turba. So di averlo conosciuto prima. È un po’ come la stessa inquietudine che provo dinanzi al Monte Erice ma senza soggezione, stavolta.

Al mattino il sole splendeva su un cielo azzurro intenso, ma all’ombra faceva un freddo mortale e il vento era come una sferzante lama di ghiaccio. Uscimmo a cercare il sole. In albergo non avevano il caffelatte, solo un po’ di caffè nero. Così siamo scesi di nuovo sul lungomare, in via Roma. Era venerdì: c’era una folla di persone affaccendate in arrivo dalla campagna con enormi ceste.

Al caffè Roma c’era il caffelatte ma non avevano burro. Ci siamo seduti a osservare il viavai all’esterno. I piccoli asinelli sardi, le più piccole cosine mai viste, trotterellavano sulle loro zampette minuscole trainando carretti che somigliavano a carriole. Le loro proporzioni sono così piccole che un ragazzo che cammina al loro fianco può sembrare un uomo alto, mentre un uomo normale sembra quasi un Ciclope che li insegue crudelmente. È ridicolo che un uomo adulto si faccia trascinare il carico da una di queste minuscole creature poco più grandi di una mosca. Uno sta tirando un carretto con sopra una cassettiera e sembra che sia spostando un’intera casa. Nonostante tutto quella cosina minuscola arranca coraggiosamente portando con sé quel peso.

Mi dicono che un tempo c’erano mandrie di questi asini che pascolavano in uno stato semibrado sulle selvagge colline della Sardegna simili a brughiere. Ma la guerra – e anche la sfrenatezza imbecille dei signori della guerra – ha consumato queste mandrie, così che ne sono rimasti davvero pochi. Lo stesso per il bestiame. La Sardegna, patria del bestiame, la piccola Argentina collinosa del Mediterraneo, ora è quasi deserta. È stata colpa della guerra, dicono gli italiani. E anche della dissolutezza folle e imbecille dei signori della guerra. Non è stata solo la guerra a consumare il mondo. È stato il deliberato e malvagio spreco compiuto dai responsabili della guerra nelle loro stesse nazioni. L’Italia ha rovinato l’Italia.

È ridicolo che un uomo adulto si faccia trascinare il carico da una di queste minuscole creature poco più grandi di una mosca…

Un episodio significativo relativo allo sfruttamento degli asinelli sardi è rappresentato da una fotografia scattata proprio negli anni ’20 nell’attuale Piazza Dettori presso l’inizio di via Barcellona. Un asino è crollato al suolo stremato sotto il peso del carico che trascinava. Episodi simili non erano rari e purtroppo continuarono ad essere frequenti fino all’invasione dei mezzi a motore che, sebbene abbiano evitato un ulteriore inumano sfruttamento degli animali, d’altro canto hanno contribuito a coprire la città con un velo di idrocarburi che si è depositato su facciate, monumenti, vegetazione, e che ha contribuito a rendere inquinata l’aria cittadina. Forse meno di altre realtà italiane, ma sempre un elevato tasso di inquinamento.

Due contadini con l’abito bianco e nero passeggiano al sole, sfavillanti. E il sogno che ho fatto ieri sera non era un sogno. E la mia nostalgia per qualcosa che non so cosa fosse non era un’illusione. La sento di nuovo, subito, alla vista degli uomini in lana e lino, un desiderio disperato di qualcosa che ho conosciuto e vorrei avere indietro.

È un giorno di mercato. Giriamo verso il Largo Carlo Felice, il secondo ampio squarcio stradale, un boulevard ampio ma brevissimo, come fosse la fine di qualcosa. Cagliari è tutta così: tutta pezzetti e aperture. Al lato, sul marciapiede, ci sono molte bancarelle che vendono pettini e bottoni da colletto, specchi a buon mercato, fazzoletti, tessuti da due soldi, fodere per materassi, lucido da scarpe, stoviglie miserande e così via. Ma vediamo anche la gentildonna di Cagliari che va a fare la spesa accompagnata da una domestica che porta un enorme cesto intrecciato di vimini, o che ritorna dal mercato seguita da un ragazzino che porta sulla testa uno di questi enormi cesti di vimini grandi come piatti enormi, riempiti di pane, uova, verdure, un pollo e altre vivande.

I “Piccioccus de Crobi”, citati appena da Lawence, erano in effetti dei bambini poverissimi che si guadagnavano da vivere trasportando la spesa degli avventori del mercato civico sulle grandi ceste a paniere (is Crobus, per l’appunto)

Quindi seguiamo la gentildonna che va al mercato ed entriamo nel grande mercato coperto, favolosamente scintillante di uova: uova in questi grandi cesti di paglia rotondi, mucchi di uova, cataste di uova, una Sierra Nevada di uova, risplendente di un bianco caldo. Come splendono! Non ci avevo mai fatto caso prima. Emanano un caldo fulgore perlato nell’aria, come un calore. Un calore che sembra d’oro e perle. Miriadi di uova, scintillanti viali di uova.

Interno del Mercato Civico Superiore negli anni ’20

E sono prezzate: 60 centesimi, 65 centesimi. “Ah!” esclama l’Ape Regina “devo assolutamente venire a vivere a Cagliari perché in Sicilia le uova costano 1,50 franchi l’una”.

Questo è il mercato della carne, del pollame e del pane. Ci sono bancarelle di pane fresco di varie forme, bruno e luminoso; ci sono minuscole bancarelle di meravigliosi dolci locali che voglio assaggiare; c’è abbondanza di carne e capretto e ci sono bancarelle di formaggi, tutti i formaggi, di tutte le forme, in tutte le tonalità dal bianco al crema fino al giallo narciso. Formaggio di capra, di pecora, formaggio svizzero, parmigiano, stracchino, caciocavallo, provolone, e quanti formaggi di cui non conosco i nomi! Ma costano lo stesso che in Sicilia: diciotto franchi, venti franchi, venticinque franchi al chilo. C’è un delizioso prosciutto: trenta e trentacinque franchi il chilo. C’è anche un po’ di burro fresco, trenta o trentadue franchi il chilo. La maggior parte del burro però è in scatola, confezionato a Milano. Costa come quello fresco. Ci sono splendide pile di olive nere salate ed enormi barattoli di olive verdi in salamoia. Ci sono polli e anatre e uccelli selvatici: a undici, dodici e quattordici franchi al chilo. C’è la mortadella, l’enorme salume di Bologna, grosso come un pilastro di chiesa: sedici franchi; e ci sono vari tipi di salumi più piccoli, salsicce e salami da mangiare a fette. Una meravigliosa abbondanza di cibo, scintillante e splendente. Siamo abbastanza in ritardo per il pesce, essendo poi venerdì. Ma un uomo scalzo ci offre due bizzarri soggetti pescati nel Mediterraneo, pullulante di mostri marini.

Le contadine siedono dietro le loro merci, avvolte nelle loro ampie e gonfie gonne colorate di lino tessuto in casa. Le ceste gialle emanano bagliori di luce. Una volta di più percepiamo una sensazione di abbondanza ma, ahimè, nessun senso di economia: salvo le uova. Ogni mese, aumenta il prezzo di ogni cosa.

“Devo venire a vivere a Cagliari, per fare la spesa qui” dice l’ape regina. “Devo avere uno di quei grandi cesti di vimini”.

Il Mercato Civico è forse l’edificio di cui si percepisce maggiormente il rimpianto quando si leggono le pagine scritte da Lawrence. Il bellissimo mercato coperto era stato costruito tra il 1879 e il 1886 secondo canoni architettonici di epoca industriale non privi però di un’alta attenzione verso i dettagli e verso l’estetica. Il mercato superiore si presentava con un monumentale fronte che consentiva l’accesso alla struttura con copertura in vetro attraverso un ampio portale formante quasi un arco di trionfo sormontato dallo stemma cittadino. L’interno aveva un impianto quasi “basilicale” poiché diviso in tre prime campate da ben sette navate ciascuna, di cui la centrale più ampia, separate da eleganti colonne in ghisa sormontate da capitelli di ordine corinzio, mentre la parte più in fondo era costituita dal proseguimento della navata centrale e delle tre al lato destro, con in più degli spazi destinati alla vendita su entrambi i lati a formare quasi delle cappelle. La copertura era in vetro sulla navata centrale e in lamiera su quelle laterali, mentre il fronte arretrato rispetto all’arco di accesso era anch’esso completamente vetrato. Attualmente, del vecchio mercato sopravvive solo una piccola porzione dell’ala più settentrionale con alcune colonne residue. Il Mercato Civico Superiore e quello Inferiore – o meglio, il mercato delle carni e quello dell’ortofrutta – vennero demoliti nel 1954 quando il Comune cedette l’area a due istituti bancari che vi realizzarono le loro moderne sedi. Queste ultime non brutte, architettonicamente interessanti, ma in ogni caso prive dell’antico fascino dei due vecchi mercati.

I due edifici che costituivano il Mercato Civico, quello superiore adibito alla vendita delle carni e del pesce, e quello superiore per l’ortofrutta

Scendemmo nella stradina adiacente, ma vedemmo altri cesti sbucare da un’ampia gradinata di pietra, recintata. Decidemmo quindi di salirci e ci ritrovammo nel mercato dell’ortofrutta. Qui l’Ape Regina fu ancora più felice. Le contadine, a volte scalze, sedevano al di là delle montagne di verdura, strette nei loro corpetti e avvolte dalle voluminose sottane, e mai vidi uno spettacolo più bello. Il verde intenso e profondo degli spinaci sembrava dominare, e su questo emergevano dei monumenti di cavolfiore bianco ricotta e porpora scuro: cavolfiori meravigliosi, come uno spettacolo di fiori, quelli violacei intensi e grandi come mazzi di violette. Da questo ammasso verde, bianco e viola risaltava il rosa scarlatto e il malizioso cremisi dei ravanelli, grandi ravanelli simili a piccole rape, in pile. Poi i boccioli lunghi, sottili, grigio-violacei dei carciofi e grappoli di datteri appesi e cumuli di fichi bianchi, zuccherini, fichi neri all’aspetto fosco e lucenti fichi secchi: cestini e cestini stracolmi di fichi. Qualche cesto di mandorle e tante enormi noci. Panieri pieni di uva passa locale. Peperoni scarlatti simili a trombe; finocchi magnifici, così bianchi e grandi e succulenti; ceste di patate novelle; cavoli cappuccio squamosi, mazzi di asparagi selvatici, broccoli gialli appena colti; grandi carote lisce, indivie dal cuore bianco, cipolle lunghe, bruno-violacee e poi, naturalmente, piramidi di grandi arance, piramidi di mele chiare e cesti di mandarini brillanti e lucenti, i piccoli mandarini tangerini dalle foglie nero-verdi. Non ho mai visto un tale splendore, un mondo di frutta verde e variopinto, così splendido e ricco come sotto il tetto del mercato di Cagliari. E tutto abbastanza a buon mercato, tranne le patate. Le patate di qualsiasi tipo stanno intorno a 1,40 o 1,50 franchi al chilo.

“Oh!” esclama l’Ape Regina “se non vengo ad abitare a Cagliari e non faccio la spesa qui morirò con un desiderio insoddisfatto”.

Interno del Mercato Civico Inferiore

Anche il mercato inferiore, separato da quello superiore attraverso la stradina adiacente (l’attuale via Mercato Vecchio, un tempo più stretta), è una struttura che oggi viene ampiamente rimpianta. Demolita anch’essa nel 1954, dopo essere scampata ai bombardamenti del 1943 – di cui però portava i segni nelle scheggiature delle colonne dovute agli spezzonamenti e alle schegge di materiale lapideo scaturite dalle esplosioni al suolo – era costituita da un porticato con quattro colonne sul Largo Carlo Felice e ben ventiquattro colonne in dodici coppie sul lato della via Mercato Vecchio. Le colonne erano in stile dorico ed erano sormontate da un fregio con metope e triglifi e valsero alla struttura il soprannome di “Partenone”. Anche l’interno era suddiviso in diversi box realizzati come piccoli gazebo sostenuti da colonnine in ghisa analoghe a quelle più grandi del Mercato Superiore. Del mercato inferiore oggi rimangono solo una metopa e un triglifo sul lato posteriore, ovvero in via Baylle, diversi rocchi di colonne in viale Poetto, di fronte alla Chiesa di N.S. della Salute e altri rocchi ancora nell’ex cava di Monte Urpinu, dove sono presenti anche alcuni capitelli e alcuni triglifi superstiti. Altri due capitelli, collocati al contrario sul selciato di via Sicilia, costituiscono le basi di due lampioni.

Due vedute del Mercato Civico inferiore

Quando non si stava al sole faceva freddo, comunque. Uscimmo in strada per cercare di scaldarci. Il sole era intenso ma, ahimè, come in quasi tutte le città meridionali, le strade sono sempre senza sole. Quindi l’Ape Regina e io strisciamo lentamente nei tratti soleggiati, per poi venire inesorabilmente inghiottiti dall’ombra. Guardiamo le vetrine. Ma non c’è molto da vedere. Piccoli negozi di provincia mal tenuti, nel complesso.

Ma nelle strade c’è un gran numero di contadini, e le contadine nei loro costumi tradizionali più semplici: corsetti attillati e gonne voluminose in lino tessuto a mano o in cotone spesso. La più bella è in un tessuto a righe blu e rosse alternate, confezionata in modo che l’azzurro si avvolga intorno alla vita in modo uniforme, nascondendo in una miriade di pieghe tutte le strisce rosse. Ma quando la contadina cammina la gonna si agita e il rosso lampeggia, lampeggia, lampeggia, come il piumaggio di un uccello che mostra i suoi colori. Gradevolissimo al vedersi nel buio della strada. Ha un semplice corpetto aderente e leggero con la parte centrale sagomata, o a volte un piccolo gilet, grandi maniche bianche a sbuffo e di solito un fazzoletto o uno scialle annodato lento. È affascinante il modo in cui camminano, con passi svelti e brevi. Comunque, ai miei occhi l’abito femminile più attraente è quello con il corpetto aderente e la gonna plissettata, piena e vibrante nel movimento. Ha un fascino che manca completamente all’eleganza moderna: quello di un uccello in movimento.

In queste donne c’è qualcosa di riluttante, provocante e inafferrabile.

(Sagra di Sant’Efisio 2011)

Sono affascinanti queste contadine, le donne e le ragazze: così vivaci e provocatorie. Hanno le schiene erette, come piccoli muri, e sopracciglia decise, ben marcate. E sono sempre sul chi vive, in modo adorabile. Non c’è in loro nessuna sottomissione orientale. Volano veloci lungo le strade come uccelli vispi e rapaci, e avverti che potrebbero darti un colpo in testa senza fare troppi complimenti mentre ti stanno osservando. La tenerezza, grazie al cielo, non sembra essere una qualità sarda. L’Italia invece è così tenera, come i maccheroni: iarde e iarde di morbida tenerezza in cui è avvolta ogni cosa. Qui gli uomini non idealizzano le donne, a quanto pare. Qui non le guardano con il sorriso lascivo, con la consueta aria da “sono ai tuoi comandi” dei maschi italiani. Quando un uomo sardo guarda una donna, pare voglia dirle “mia cara, bada a te!”. Credo che il culto della Madonna non sia proprio una caratteristica della Sardegna. Queste donne devono badare a sé stesse, mantenere la schiena eretta e i pugni chiusi. L’uomo proverà a fare il maschio e la donna, dal canto suo, non si farà dominare per niente. Ed ecco, quindi, l’antica lotta marziale tra i sessi. È splendido e rinvigorente, dopo così tanta stucchevole confusione e dopo la smidollata venerazione come fossero Madonne. Il sardo non cerca la gentildonna nobilmente idealizzata. No, grazie. Vuole quella giovane donna laggiù, quella creatura sfrontata, così com’è. Decisamente più intrigante della donna dalle maniere nobili: ingannevole e vuota. È decisamente più appagante anche di una Carmen che si concede subito. In queste donne c’è qualcosa di riluttante, provocante e inafferrabile. L’ardita e splendida divisione tra i sessi: ognuno determinato a difendersi fieramente dall’attacco dell’altro. Lo scontro ha quindi un certo che di selvaggio, dal sapore forte, in cui ognuno dei due è mortalmente sconosciuto per l’altro. E allo stesso tempo, ciascuno a suo modo, il loro orgoglio originario e il coraggio prendono il sopravvento e li portano alla lotta.

Datemi l’antico, aspro modo di amare. Come sono nauseato da questo sentimentalismo e da questa nobiltà, dal viscido pasticcio di maccheroni dei corteggiamenti moderni.

Si vedono dei volti affascinanti a Cagliari: quei grandi occhi scuri e ombrosi. Ci sono affascinanti occhi scuri in Sicilia, grandi e luminosi, con un provocante bagliore di luce e un curioso roteare, e lunghe ciglia: gli occhi dell’antica Grecia, sicuramente. Ma qui si vedono occhi di una tenue e vuota oscurità, vellutati, senza nessun diavoletto che vi si affaccia per osservarci. E ti penetrano col loro tono antico, di prima che l’anima prendesse coscienza di sé, prima che la mentalità della Grecia comparisse al mondo. Lontani, sempre lontani, come se il loro spirito giacesse nel fondo di una caverna e non si mostrasse mai. Puoi scrutare in quelle tenebre per un secondo, finché dura l’occhiata, ma senza mai poter penetrare nella realtà. Una creatura sconosciuta che si allontana sempre più in fondo nella sua tana. C’è una cupa e potente, ma quale?

Qualche volta Velasquez e talvolta Goya riescono a darci la suggestione di questi grandi, oscuri occhi senza luce. E si associano con capelli neri e fini, delicati quasi come pelliccia. Non ho mai visto capelli simili a nord di Cagliari.

“[..] qui si vedono occhi di una tenue e vuota oscurità, vellutati, senza nessun diavoletto che vi si affaccia per osservarci. E ti penetrano col loro tono antico…” (ritratto dalla Sagra di Sant’Efisio del 2010)

Passeggiamo e guardiamo le vetrine, osserviamo i gioielli in filigrana d’oro dei contadini, una buona libreria. Ma c’è poco da vedere e quindi il dilemma è: dovremmo andare? Dovremmo proseguire il viaggio?

Ci sono due modi per uscire da Cagliari verso nord: la Ferrovia di Stato, che corre lungo il lato occidentale dell’Isola e la linea complementare a scartamento ridotto, che si inoltra nel centro. Ma è troppo tardi per i treni più grandi. Perciò optiamo per la ferrovia complementare, ovunque vada.

Alle 2:30 c’è un treno e possiamo arrivare fino a Mandas, a una cinquantina di miglia nell’entroterra. Quando lo diciamo al singolare cameriere minuto dell’albergo, ci dice che lui viene da Mandas e che lì ci sono due locande. Quindi dopo il pranzo, rigorosamente a base di pesce, paghiamo il conto. Il totale è di circa sessanta franchi: per tre buoni pasti a testa, incluso il vino e il pernottamento, ci sembra piuttosto economico rispetto ai prezzi che ci sono ora in Italia.

Soddisfatti del nostro Scala di Ferro, così sobrio e accogliente, mi metto lo zaino in spalla e ci avviamo a piedi verso la Stazione Complementare. Questo pomeriggio il sole splende caldo, in riva al mare è addirittura torrido. La strada e le case sembrano asciutte e disseccate, il porto è piuttosto desolato, un po’ da fine del mondo.

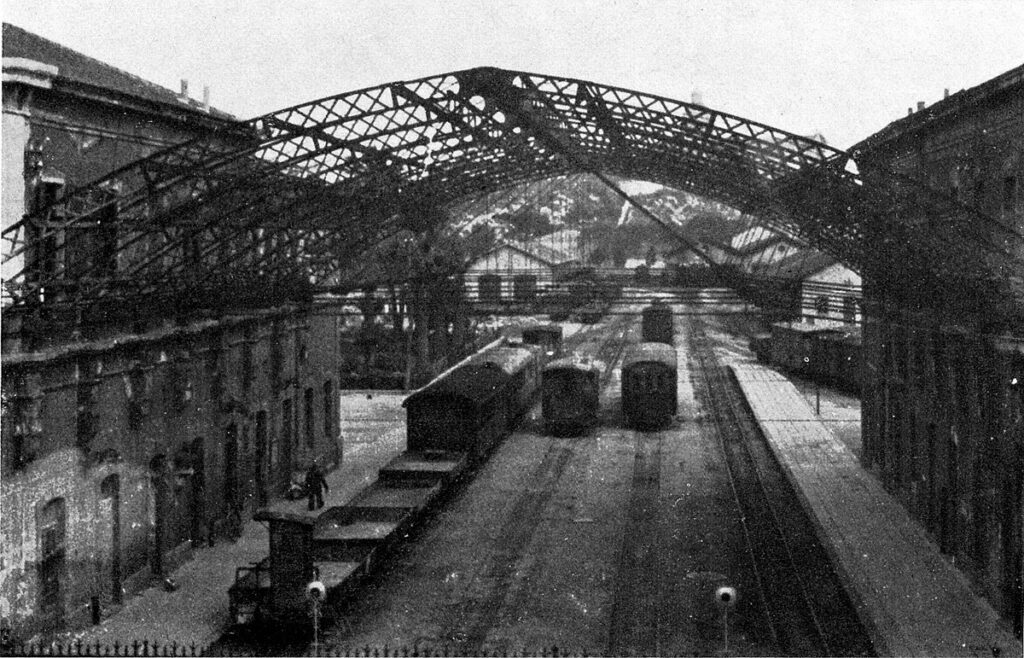

La Stazione delle Ferrovie Complementari, in Viale Bonaria

Interno della Stazione delle Ferrovie Complementari

La Stazione delle Ferrovie complementari, al pari dei due edifici del Mercato Civico, è uno degli edifici di cui si avverte maggiormente la mancanza, specialmente se si osservano le foto del periodo in cui la conobbe David Herbert Lawrence, ovvero prima che vi si ponesse mano per modificare l’elegante facciata in puro stile Belle Époque in una più anonima veste razionalista (ne parlai nell’articolo sulle facciate modificate). La piccola Stazione venne inaugurata nel 1888 ed era costituita da due corpi di fabbrica, uno sul lato di Viale Bonaria e uno prossimo al Viale Diaz, separati da un’ampia pensilina a volta in ferro battuto e vetro. Il fronte su Viale Bonaria era costituito da un corpo centrale più alto affiancato da due ali laterali più basse. Le finestre erano ornate da eleganti cornici con timpani decorati e sulla parte terminale svettava un elegante abbaino in stile Mansart ospitante l’orologio.

La stazione venne demolita alla fine degli anni ’60 per realizzare al suo posto – secondo un progetto degli anni ’50 – un centro direzionale, realizzato in diversi tempi con la costruzione dell’orrendo fabbricato del Banco di Sardegna proprio sull’area della Stazione e con l’erezione del più piacevole edificio dell’ex CIS, progettato da Renzo Piano negli anni ’80. Attualmente, l’unica traccia della presenza della Stazione è data dalla toponomastica: la viuzza che collega viale Diaz al Viale Bonaria e che scorre tra il Palazzo delle Generali e il Palazzo del Banco di Sardegna è chiamata per l’appunto “Via della Stazione Vecchia”. Le funzioni della stazione vennero invece trasferite nella nuova stazione di Piazza Repubblica, ora terminal della metropolitana di superficie.

C’è una gran folla di contadini nella piccola stazione. E quasi ogni uomo ha un paio di bisacce da sella, larghe strisce di lana grezza tessuta a mano, con grandi tasche alle estremità, piene dei loro acquisti. Sembra sia l’unico tipo di borse che usano per il trasporto. Gli uomini le portano sulle spalle, così che una grande tasca pende sul davanti e una dietro.

Queste bisacce da sella sono molto affascinanti. Sono tessute grossolanamente in fasce di lana grezza nero-rugginosa, con diverse bande di lana grezza bianca o canapa o cotone: le fasce e le strisce sono di varie altezze e sono disposte in senso trasversale. E sulle bande chiare sono ricamati a volte degli ornamenti nei più bei colori: rosa-rosso e blu e verde; motivi contadini e talvolta animali e bestie fantastici, di nuovo in lana scura. Così che queste bisacce zebrate – alcune gioiose con colori floreali sulle loro strisce, altre bizzarre con animali fantastici come i grifoni – sono dei veri paesaggi a sé.

Il treno ha solo la prima e la terza classe. La terza classe per Mandas, che dista una sessantina di miglia, costa una trentina di franchi per tutti e due. Ci accalchiamo con le allegre bisacce nella carrozza di legno con molti posti a sedere.

E, meraviglia delle meraviglie, puntuali al secondo si parte, si esce da Cagliari. Di nuovo in viaggio.

Così che queste bisacce zebrate – alcune gioiose con colori floreali sulle loro strisce, altre bizzarre con animali fantastici come i grifoni – sono dei veri paesaggi a sé… (immagine tratta dal volume “Tessuti”, edizioni Ilisso)